Mov:ement: Klassenkampf im Film

»Parasite« (2019), »White Tiger« (2021), »Les Misérables« (2019), »Der Schacht« (2019) und natürlich – wie könnte es anders sein – »Joker« (2019) sind alles Filme, die davon sprechen, wie der Frust über eine globale Ungerechtigkeit nicht mehr in sich hineingefressen, sondern irgendwann auch entladen wird. Ruft das Kino hier zum Klassenkampf auf? Und warum sind diese Bilder heute so populär?

von Friederike Hirth

Das Kino und die Revolution – entstanden ist die Idee aus der Beobachtung, dass wir seit ein-zwei Jahren eine ganze Welle an zum Teil sehr erfolgreichen Spielfilmen sehen, die sehr wütend die Ungerechtigkeit der Welt in Bilder fassen, die nicht nur beschreiben, sondern auch zur Revolution aufrufen. Lange Zeit vergessen oder ignoriert feiert der Begriff der Klasse in letzter Zeit nicht nur in den Feuilletons eine Renaissance – das Kino ist dem immer schon einen Schritt voraus. Klassenbewusstsein und der Blick auf unterschiedliche Milieus gehören zur DNA des Films. Arbeiterklassenfilme von Mike Leigh oder Ken Lodge verdeutlichen uns desillusionierend den ungerechten Zustand der Welt, den Rassismus in den USA bekommen wir in Filmen von Spike Lee vor Augen geführt und in den Werken von Claude Chabrol und Michael Haneke wird die moralische Verkommenheit der Bourgeoisie klar demonstriert.

Filmschaffende unterschiedlichster Länder beschäftigen sich seit Jahrzehnten mit der Frage, was oben und was unten ist. Doch in letzter Zeit häufen sich die Filme, die von einem Aufstand fantasieren und die Bilder entwerfen von Revolte und Gewalt. Die Held*innen bekommen immer mehr das Gespür für die eigene Situation, sie merken, dass sie ganz unten angekommen sind und wollen sich wehren, was sich meist in einer ungeheuren Wut entlädt, die sich im Kino gut zeigen lässt. Vielleicht können eben diese Filme aber auch als ein Ausdruck gesellschaftlichen Verunsicherung gedeutet werden – einer Verunsicherung, die auf den Ungerechtigkeiten der Welt basiert. Als Resultat lassen sie auch das Publikum in einem verunsicherten Zustand zurück, da keine befriedigende Lösung mit den Aufstandsgedanken verbunden werden kann und so ein Gefühl von Ratlosigkeit erzeugt wird. Dieses Gefühl versucht man* in den Filmen als ein globales zu fassen und gerade in der derzeitigen Pandemie werden globale Probleme wie durch ein Brennglas sichtbar und gesellschaftliche Missstände erscheinen umso spürbarer.

»Kinofaust statt Kinoauge«

Bevor es an die Analyse zweier aktueller filmischer Beispiele geht, ist es vielleicht gar nicht so uninteressant, sich kurz den Werdegang des Revolutionskinos anzuschauen.

Das Kino wurde vor gut 125 Jahren geboren und als es gerade so gehen konnte, geriet es als neuestes Medium zu Beginn des 20. Jahrhunderts gleich zwischen die Fronten der großen Revolutions- und Massenbewegungen, die letztlich in zwei Weltkriegen mündeten. Die Revolution war die Utopie und das Kameraauge eine gern genutzte Waffe.

Das Kino war und ist ein Spiegel gesellschaftlicher Zustände und das gilt natürlich auch für Aufstände, Revolutionen und die politischen Massenbewegungen des 20. Jahrhunderts. Von wegbereitenden Künstler*innen des sowjetischen Kinos wurde in den 1920er Jahren sogar der Begriff des Revolutionskinos geprägt. Sowjetische Regisseure wie beispielsweise Sergej Eisenstein und Wsewolod Pudowkin hatten damals natürlich noch ein ganz anderes Selbstverständnis davon. Eisensteins berühmtes Wortspiel „Ich glaube nicht an das Kinoauge, sondern an die Kinofaust“ spiegelt ziemlich treffend wider, was die Filmschaffenden damals in der Sowjetunion ausgemacht hat: Es ging ihnen nicht nur um das Beobachten von bestimmten Prozessen, gerade im Hinblick auf die Revolutionsbewegung, sondern um das aktive Mitwirken an einem politischen Prozess. Diese Filmschaffenden machten es sich zur Aufgabe, Filme als Teil dieses revolutionären Prozesses zu produzieren. Dazu waren alle filmischen Mittel recht, von der Montagekunst bis hin zur Inszenierung von bestimmten Szenen – ganz im Dienste der politischen Idee. In Eisensteins berühmten Film „Oktober“ aus dem Jahre 1927 ist so gut wie alles inszeniert, was Bilder der Oktoberrevolution sein sollten. Diese Szenen wurden im Nachhinein tatsächlich für dokumentarische Aufnahmen gehalten, eben weil sie so glaubhaft inszeniert worden waren. Insbesondere die Massenszenen wurden vom Publikum gefeiert, da sie Einheit, Solidarität und einen gemeinschaftlichen Kampfgeist symbolisierten.

Der Klassenkampf und die Revolution als Utopie galt in den 1920er Jahren als ein durch und durch positives Bild, was sich in den 1930ern jedoch schnell änderte. Im russischen Revolutionskino beispielsweise veränderte sich das Klima unter der Herrschaft Stalins, in dem nun eine Art Heldenverehrung einsetzte – parallel zu einer schier unglaublichen Gewalt gegen Andersdenkende in den eigenen Reihen. Von der ursprünglichen Utopie einer Revolution, die von den einfachen Menschen getragen wird, blieb nur wenig übrig und auch die Verehrung der Massen, welche in den Filmen Eisensteins und Pudowkins noch einen wichtigen Bestandteil darstellten, wurde nur noch gefunden, wenn Stalin dabei ins Zentrum rückte. Umgekehrt dazu entstand in Deutschland das Phänomen, dass die NS-Herrschaft tatsächlich versuchte, sich als eine Art revolutionäre Bewegung zu inszenieren – gut zu erkennen in den Parteitagsfilmen von Leni Riefenstahl, in denen Massenbegeisterung geschürt werden soll. Nach 1945 hatte das deutsche Kino ein distanzierteres Verhältnis zu Bildern von Massenbewegungen und Revolutionen – Grund dafür waren natürlich die Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus. Das Themenfeld war kontaminiert durch die Massenbewegung zur Zeit des Nationalsozialismus und durch die vermeintliche Verführung der Massen, die Filme oder Bilder erzeugen können.

Hinzu kommt, vor allem auf ostdeutscher Seite, die Erfahrung, dass Revolutionen oder Massenbewegungen überhaupt nicht so laufen, wie die Mächtigen sich diese vorgestellt hatten. Ein gutes Beispiel dafür ist der 17. Juli 1953 in der DDR, als es zu einem Volksaufstand in einem System, in dem sich die Mächtigen, die eigentlich der Meinung waren, sie würden die Interessen der Arbeitenden vertreten, damit konfrontiert sehen mussten, dass sich die Volksmassen im eigenen Land gegen sie richten. Das Kino in der DDR fand darauf keine wirkliche Antwort – im Gegenteil. Eher fand eine Rückbesinnung auf Revolutionen statt, auf die man* sich gern beziehen wollte; beispielsweise auf die in den Jahren 1918/1919 (auch wenn sie von kommunistischer Seite aus gescheitert ist), auf Massenbewegungen in den 1920er Jahren oder im kommunistischen Widerstand, aber eben nicht mehr auf die in der Gegenwart. Im Westen gewann der Begriff der Revolution im Film später wieder an Bedeutung – Stichwort RAF und Linksextremismus. Gerade für linksextreme Massenbewegungen waren Filme ein Mittel zum Kampf. Außerhalb von Europa fanden sich vor allem in Lateinamerika große und bewegende Inszenierungen von Massenprotesten und Befreiungsbewegungen gegen die vorherrschende Militärdiktatur (beispielsweise »Die Schlacht um Chile« (1976) von Patricio Guzmán), deren Bilder auch international eine herausragende Bedeutung hatten – auch für das heutige Verständnis von Massenbewegungen – und vielfach auf internationalen Filmfestivals reproduziert wurden. Diese Festivals waren damals noch viel linker und progressiver als man* heute vielleicht von Filmfestivals erwarten würde. Allgemein kann gesagt werden, dass das politische Positionieren zur Zeit des Kalten Krieges zu der einen oder der anderen Seite und das Einsetzen von Filmen als Mittel im Klassenkampf damals noch Teil einer Utopie war – und das nicht nur in Osteuropa. Bis zum Prager Frühling herrschte auch in den westlichen Staaten bei den Filmschaffenden und Künstler*innen ein sehr großes Interesse an den Geschehnissen im sowjetischen Machtbereich, da hier eine Alternative zum kapitalistischen System des Westens wahrgenommen wurde.

Bei der Friedlichen Revolution 1989 könnte man* fast sagen, dass das Kino eine positive Revolutionserfahrung erfahren hat; schließlich handelte es sich hier um eine Utopie, die sich erfüllte. Die Bilder, die bei den Montagsdemonstrationen in Leipzig entstanden sind, sind um die Welt gegangen. Aufnahmen von freudig tanzenden Menschen auf der Berliner Mauer am Tag des Mauerfalls sind schon sehr sinnstiftende Bilder für eine erfolgreiche Revolutionserfahrung gewesen, doch auch diesem Szenario steckt ein Widerspruch inne: In der filmischen Wahrnehmung der Friedlichen Revolution ist der Fakt, dass es den Menschen bei den Demonstrationen eher um eine Alternative zu den beiden Herrschaftssystemen (also dem kommunistischen und dem kapitalistischen) ging, ziemlich auf der Strecke geblieben. Die Demonstrierenden, die anfangs in Leipzig und in anderen Städten auf die Straßen gingen, haben nicht nur nach dem Westen und einer sofortigen Wiedervereinigung gerufen – dieser Prozess ist erst viel später eingetreten. Vielmehr hatte das selbstbestimmte Aufstehen des eigenen Volkes etwas damit zu tun, dass eben eine Alternative gesucht wurde, doch dieser Prozess ist im Verlauf der Friedlichen Revolution untergegangen und am Ende ist es ein Sieg des westlichen kapitalistischen Systems, was nicht unbedingt die grundlegende Motivation der Menschen war, die damals mit der Friedlichen Revolution angefangen haben. Das aber ist bis heute in der filmischen Rezeption eben dieser Revolution ziemlich untergegangen.

»Die Wütenden – Les Misérables« (2019)

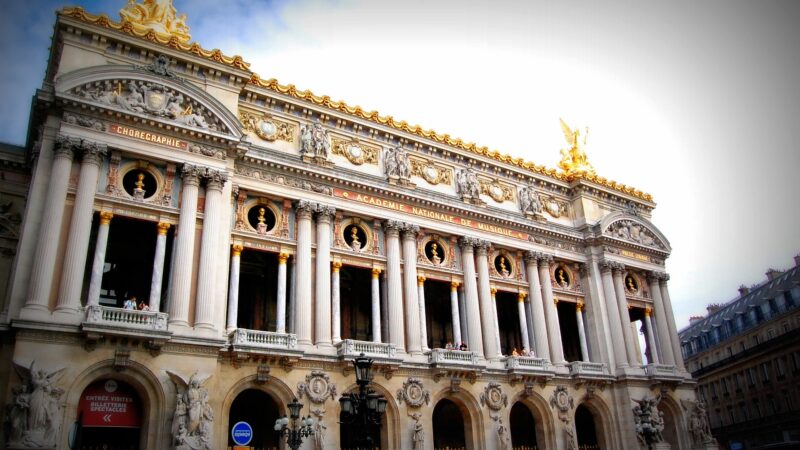

Viktor Hugos Roman »Les Misérables«, der 1862 erschien, ist über die Zeit schon mehr als zwei Dutzend Mal verfilmt und als Musical adaptiert worden. In seinem gleichnamigen Film greift 2019 nun auch der französische Dokumentarfilmer Lady Ly zumindest den Titel auf, selbst wenn die Verbindung zu Hugos Literaturklassiker nur noch sehr lose und eher symbolisch zu verstehen ist. Auch Lys Drama über das hochexplosive Zusammenleben von Bewohnenden und Polizei in einem Pariser Banlieu handelt von einem Volksaufstand, aber die Verbindung zum Roman besteht konkret insbesondere in dem Handlungsort Montfermeil, jenem Stadtteil von Paris, in dem auch Hugos »Les Misérables« spielt. Ly selbst ist dort aufgewachsen und kennt das Milieu in- und auswendig. Der Film beruht auf wahren Begebenheiten und erzählt von den schweren Lebensverhältnissen der multikulturellen Bewohner*innen in den Pariser Banlieus und von der Arbeit dreier Polizisten, die dabei mit alltäglicher Gewalt konfrontiert sind. Nachdem ein Junge aus einem gastierenden Zirkus ein Löwenbaby gestohlen hat, überwältigen ihn die drei Polizisten auf einem Spielplatz und behandeln ihn wie einen Schwerstverbrecher. Im Handgemenge feuert einer der drei ein Hartgummigeschoss auf den Jungen – ein Akt, der in den Banlieus meist niemanden interessiert. Nun aber lenkt zufällig ein anderer Junge seine Kameradrohne über die Straße und filmt die Szene, woraufhin die Polizisten versuchen, die Aufnahmen in die Finger zu bekommen, um den Vorfall zu vertuschen. Solche Übergriffe zu filmen und sie dann ins Netz zu stellen, ist nicht nur in den USA eine Strategie der Schwarzen Bevölkerung, um auf rassistische Polizeigewalt aufmerksam zu machen – der Regisseur selbst hat solche Aufnahmen als Jugendlicher gemacht. Die Stärke seines Spielfilms besteht darin, das Geschehen aus vielfältigen Perspektiven zu zeigen: Es gibt diesen Blick von oben durch die Drohne, was wie ein Versuch wirkt, einen Überblick über das große Ganze zu bekommen. Und es gibt einen Blick von unten, ausgehend von der Straße, von einer gelebten und konkreten Realität. Diese Methode wird nicht angewendet, um die ästhetische Differenz zu zeigen, sondern aus der Notwenigkeit heraus, von allen Seiten die Wirklichkeit einer Situation aufzudecken – gegen die Wirklichkeit der Polizei, die mit dem Schlagstock hergestellt wird.

Die Pariser Unruhen und Aufstände in den Banlieus von 2005, als wochenlang bürgerkriegsähnliche Zustände herrschten, begannen mit dem Unfalltod zweier Jugendlicher. So entzündete sich schließlich das schon lange bis obenhin gefüllte Pulverfass in den trostlosen, von Armut, Hoffnungslosigkeit und sozialer Härte geprägten Vororten der französischen Metropole. »Die Wütenden – Les Misérables« spielt zwar im Jahr 2018, ist aber inspiriert von diesen Aufruhren. Verändert hat sich seitdem ohnehin nicht viel. Auch wenn Ladi Ly seine Hauptfigur, den Polizisten Stéphane, zur Versöhnung und gegenseitigen Respekt eintreten lässt, ist »Die Wütenden – Les Misérables« kein sonderlich optimistischer, sondern eher ein realistisch-pessimistischer Film, der keine konkreten Lösungen anbietet, sondern nur den gegenwärtigen Ist-Zustand zeigt. Das Ende bleibt offen, der Film schließt quasi mit einem Cliffhanger: Der Junge aus dem Pariser Vorort, den die Polizei zuvor schwerst misshandelt hat, hält einen Molotov Cocktail in der Hand und zielt auf die drei Polizisten. Ob er schließlich wirft, bleibt unaufgelöst – der Regisseur überlässt es seinem Publikum, über das Ende und damit das Leben des Polizisten zu entscheiden. In die Luft fliegen wird die längst hochexplosive Gesellschaft so oder so.

»Parasite« (2019)

In »Parasite« freuen sich »die da oben«, die in den wohlhabenden Vierteln auf den Hügeln leben, wenn es mal so richtig regnet, denn der Regen kann so den Dreck aus der Luft filtern. Unterdessen kämpfen »die da unten«, deren karge Behausungen überflutet werden, um ihr nacktes Überleben oder zumindest um ihr letztes verbleibendes Hab und Gut. Regisseur Bong Joon-ho findet viele eindringliche Bilder für die Perversionen des Wohlstandes – und trotzdem ist »Parasite« nicht etwa ein Sozialdrama, sondern eine schwarzhumorige, temporeiche und grandios verfilmte Tragikomödie, die trotz des zunehmenden Kippens ins Absurde einen unverhohlenen und unverhohlen unterhaltsamen Aufruf zur Revolution gleichkommt.

Die »Parasiten« aus dem Titel sind die Mitglieder der Familie Kim: Mutter, Vater und zwei erwachsene Kinder hausen in der niedrigen Souterrainwohnung am Fuße eines Berges, in die sich kaum ein Lichtstrahl verirrt. Sie leben vom Zusammenfalten von Pizzakartons, ernähren sich von Instantnudeln und nutzen, indem sie akrobatische Verrenkungen vollziehen, das WLAN der darüber liegenden Wohnungen. Fast spiegelbildlich erzählt der Film von einer weiteren Familie: Die wohlhabenden Parks residieren mit zwei Kindern in einer schicken Betonvilla auf einem Berg (eine Symbolik, die ihre Position in der Gesellschaft klar verdeutlich – es geht buchstäblich um »oben« und »unten«) und beschäftigen Chauffeur, Haushälterin und Nachhilfelehrer. Die armen Kims werden sich in diese Familie einschleichen und nach und nach alle Bediensteten ersetzen – mit gefälschten Zeugnissen und weiteren gemeinen Intrigen. Die Mitglieder der Familie Park werden als höfliche, freundliche und sich redlich bemühende Menschen porträtiert. Aber es sind kleine Momente, die immer wieder verdeutlichen, was für Welten doch zwischen den Familien liegen. So macht Mr. Park bei seinem neuen Fahrer (Mr. Kim) auch diesen Gestank aus, den er nur von armen Menschen kennt und den man* etwa in der U-Bahn ganz deutlich riechen könne.

Die Kims wurden nicht als Parasiten geboren. »Sie sind unsere Nachbarn, Freunde und Kollegen, die lediglich an den Rand des Abgrunds gedrängt wurden«, schreibt Bong Joon-ho in seinem Director’s Statement. Gewöhnliche Menschen, die in ein unvermeidliches Chaos geraten. Der Regisseur nennt unsere Welt eine »traurige, denn zwischenmenschliche Beziehungen, die auf Koexistenz oder Symbiose beruhen, können nicht bestehen«. Die Parks präsentieren die ideale vierköpfige Familie aus der urbanen Oberschicht, elegant, höflich, mit exquisitem Geschmack, gebildet, mehr oder weniger intelligent. Nie werden sie als Karikatur von Ausbeutung angeprangert. So bleibt die Gesellschaft klar in Unter- und Oberschicht geteilt, aber in Bong Joon-hos subversivem Horrorthriller ist kein Revolutionär mehr in Sicht: Wer einst den Aufstand probte, kann heute höchstens noch die Rolle des Parasiten übernehmen, die perfideste Form der Abhängigkeit. Wir leben in einer Zeit, in der Kapitalismus die herrschende Ordnung ist und wir keine Alternative haben. Also Kapitulation? In »Parasite« naht die Stunde der Rache, aber das System triumphiert.

Man* spürt die Verbundenheit des Regisseurs mit den Bewohnenden der feuchten Souterrains und es lässt sich erahnen, dass das Leben für seine Figuren einmal heller war, dass es Aussichten und Hoffnungen gab. Dass der Abstieg keine Frage von nicht vorhandener Tüchtigkeit und eine Karriere an der fehlenden Studienfinanzierung scheitern kann und dass Resignation manchmal eben doch die legitime Antwort auf vieles ist.

Beitragsbild: © Le Pacte