(Home) Office

Zuhause bleiben, Abwarten, Tee trinken. Alle Arbeit so weit wie möglich ins Home Office verlegen. Das ist die Devise dieses Frühlings. Aber was tun, wenn man die Arbeit nicht nach Hause verlagern kann?

von Lena Alt

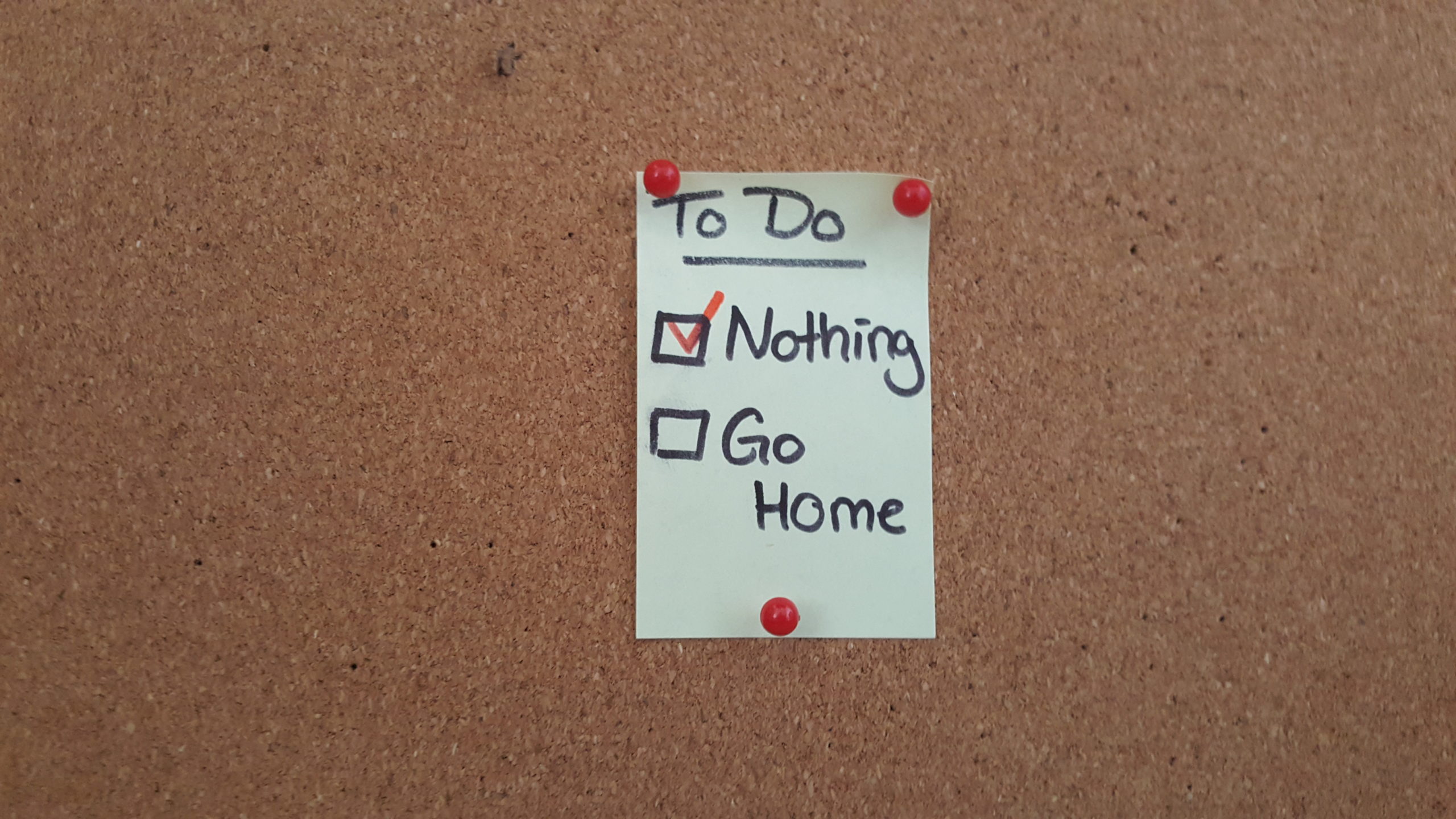

Die Antwort: Nichts. Und zwar in vielerlei Hinsicht.

Ich arbeite am Empfang einer großen internationalen Firma. Corona hat uns von Anfang an betroffen: Bereits im Januar kamen wöchentlich Mails aus den chinesischen Büros, im Februar wurden sie täglich, im März noch näher aufeinanderfolgend. Jetzt beinhaltet jede E-Mail neue Infos zum Virus, wegen dem die Welt Zuhause bleibt. So auch in unseren Büros, all over the world. Weitgehend zumindest.

Es gibt nun einmal Jobs, die funktionieren nicht vom eigenen Schreibtisch aus. Klar, das wissen wir alle. An dieser Stelle sei allen gedankt, die das öffentliche Leben aufrecht erhalten: medizinisches Personal, öffentlicher Nah- und Fernverkehr, Supermärkte, Banken und alle anderen, die zur Zeit rotieren, damit wir unsere Quarantäne so gut es eben geht genießen können. Danke euch allen. Ihr seid super. Ihr seid systemrelevant.

Ich nicht. Und trotzdem fahre ich ganz normal ins Büro. Gut, nicht ganz normal. Ich arbeite die Hälfte meiner normalen Arbeitszeit. Und das ist gut so. Zuerst hieß es, das Büro schließt. 98 Prozent der Beschäftigten meiner Firma können von Zuhause aus arbeiten. Vielleicht mussten sie ihr Home Office ein bisschen aufrüsten, vielleicht ein bisschen umdenken und kreativ werden. Für mich allerdings bedeutete die Schließung des Büros keine Arbeit mehr – und damit kein Geld.

Ich arbeite, wie gesagt, am Empfang. Wen aber empfange ich in einem leeren Büro, das niemand besucht? Meine Aufgaben sind es, Türen zu öffnen, Konferenzräume auf Meetings vorzubereiten, Dokumente auszudrucken und zu binden, das Telefon zu bewachen. Ich versorge die Kaffeemaschinen mit Milch und Kaffee, verteile die Post. Kurzum, normalerweise bin ich das Mädchen für alles. Beziehungsweise die Werkstudentin für alles. Und genau das ist der Clou. Das alles sind Aufgaben, die in einem leeren Büro niemand in Anspruch nimmt. Wieso auch? Aber als Werkstudentin werde ich nach Stunden bezahlt. Bedeutet also, wenn ich nicht arbeite, bekomme ich kein Geld. Blöd, denn Miete zahlen und Lebensmittel einkaufen, die täglichen Dinge eben, würde ich schon gerne weiter tun. Darum finde ich den Kompromiss meiner Chefinnen und Chefs ziemlich nett. Eigentlich brauchen sie uns nicht. Und trotzdem setzen sie uns – zumindest zur Hälfte – ein, damit wir Werkstudent*innen auch weiterhin Gehalt bekommen.

Aber ja, die Frage stellt sich: Was tue ich dann in einem leeren Büro am Empfang? Und auch hierauf ist die Antwort: Nichts. Ich mache nichts. Ich fahre ins Büro, lese meine E-Mails, die aus hunderten stornierter Konferenzraumbuchungen bestehen. Dann ist die erste halbe Stunde um. Ich mache einen Spaziergang durch die drei Stockwerke des Büros, selbstredend, möglichst ohne irgendetwas anzufassen, um zu sehen, ob irgendwo ein Licht vergessen wurde, eine Tür offensteht oder ein Drucker explodiert ist. Ist natürlich nicht der Fall, denn außer mir ist niemand da. Dann hole ich mir einen Kaffee, setze mich auf meinen Bürostuhl und drehe mich im Kreis. Wenn es klingelt, ist es der Paketbote, der sich zwar freut, dass ich ihm die Tür öffne, aber meine Nähe tunlichst meidet. Verständlich, ich meide ihn auch lieber. Dann ist mein Kaffee leer. Ich spüle die Tasse selbst. Weil es sich nicht lohnt, dafür die Spülmaschine anzustellen – und um mich zu beschäftigen. Ehrlicherweise ist Letzteres ausschlaggebender. Plötzlich klingelt das Telefon. Beinahe verschlucke ich mich und gehe hustend ran. Verwählt. Ich drehe mich weiter auf meinem Bürostuhl im Kreis. Bevor mir schwindelig wird, mache ich noch drei Briefe versandfertig, um sie an die Privatadressen der Empfänger*innen zu schicken. Die letzten zwei Stunden meiner Schicht verbringe ich mit der Essensplanung für die kommende Woche.

Kurz vor Feierabend bekomme ich die erste Mail des Tages: Eine Kollegin aus dem Home Office schickt mir ein Bild von ihrem superflauschigen Hund, mit dem sie gleich spazieren geht. Sie wünscht mir einen schönen Abend und dankt mir dafür, dass ich die Stellung im Büro halte. Als ich das meiner Chefin erzähle, freut sie sich mit mir. Scheinbar ist unsere Präsenz im Büro doch gar nicht so unwichtig, wie es beim Nichtstun den Anschein hat. Und wann ist man schon einmal in der Position, sich ganz ehrlich zu freuen, dass man arbeiten darf?